Als Josip Broz »Tito« im Mai 1980 starb, begann für die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ) ein neues Zeitalter. Nach 25 Jahren unter der Herrschaft des »Präsidenten auf Lebenszeit« tat sich ein Machtvakuum auf, und einige der alten Regeln verloren an Gültigkeit. Die Musik in der SFRJ war nie den gleichen Zensurauflagen unterworfen gewesen wie in anderen sozialistischen Ländern, doch zu Lebzeiten Titos galten einige Themen als Tabu. »Es war in Ordnung, über alles mögliche zu singen – sich aber negativ über Tito oder den Staat zu äußern, war nicht drin«, sagt Željko Luketić vom Label Fox & His Friends.

Staatliche Labels wie der Marktführer Jugoton verwässerten alles, was zu heikel schien, wenn die Musikschaffenden nicht selbst dafür gesorgt hatten, dass ihre Texte nicht als negativ wahrgenommen wurden. Ironie, insbesondere Gesten der Überaffirmation von Status quo und Obrigkeit, wurde zum Mittel, durch das viele es vermieden, Ziel des öffentlichen Ärgers oder dem Misstrauen der Behörden zu werden. Eine Gruppe trieb diese Formel auf satirische Weise so weit, dass es nach hinten losging: Laibach war 1983 die erste Gruppe in der Geschichte der SFRJ, die mit einem Auftrittsverbot belegt wurde. »Ihre radikale Ästhetik wurde vom Staat als faschistisch missverstanden«, sagt Luketić.

Die Gruppe aus Ljubljana wurde 1980 gegründet und legte später den Grundstein für das interdisziplinäre Kunstkollektiv Neue Slowenische Kunst (NSK). Laibach hatten sich nach dem deutschen Namen der slowenischen Hauptstadt – zwischen 1943 und 1945 von den Nazis besetzt – benannt. Ihr Spiel mit der Ästhetik von Faschismus und Totalitarismus war sowohl ein Produkt der zunehmenden Liberalisierung Jugoslawiens wie eine Reaktion auf ihre düsteren Untertöne. Die Karriere der Band repräsentiert ebenso die Verflechtungen der jugoslawischen Musikszene mit dem Rest der Welt. Als blockfreies Land – weder Teil des Ostblocks noch des Westens – förderte die SFRJ den internationalen Austausch.

Laibach und Borghesia waren zwei der Bands, die im Ausland populär wurden. Laibach unterschrieb zunächst bei Cherry Red und dann bei Mute, Borghesia wurden von Play It Again Sam unter Vertrag genommen. Zuvor waren beide Teil eines Undergrounds, der sich nach Ankunft der Punk-Revolution in der SFRJ formierte. Mehrere Punk-Alben und -Compilations wurden über Staats-Labels wie Jugoton veröffentlicht, doch der Mainstream interessierte sich bald schon mehr für die New-Wave-Bewegung. Der anarchische Geist blieb jedoch bestehen, und der Tod von Tito ebnete den Weg für etwas Neues. »Es war eine Umbruchphase, eine Supernova«, sagt der in Belgrad geborene DJ Vladimir Ivković. »Die Manifestation des Geistes von Menschen, die viel gelesen hatten und gereist waren.«

»Es war eine Umbruchphase, eine Supernova. Die Manifestation des Geistes von Menschen, die viel gelesen hatten und gereist waren.«

Vladimir Ivković

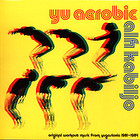

Die 1980er-Jahre in der jugoslawischen Musikgeschichte werden oft mit den subversiven Possen von Laibach und Borghesia – die bei Konzerten Clips von Hetero- und Schwulenpornos zeigten – oder mit dem Synthie-Pop und dem Wave von Gruppen wie Videosex oder dem Hit »We Design the Future« von Max & Intro sowie mit anderer Musik in Verbindung gebracht, die mit elektronischen Klängen arbeitete. In ihnen schien sich die Zwiespältigkeit auszudrücken, die während des letzten Jahrzehnts des Kalten Krieges, einer Dekade, die neben weit verbreiteter Unsicherheit auch von technologischem Optimismus geprägt war, die Welt ergriffen hatte. Doch ist das nur ein Teil der Geschichte.

Von Schockwellen überrollt

In der SFRJ trat der Staat als wichtigster Förderer der Kultur auf und nahm diese Rolle ernst. Das sozial und kulturell hochgradig diverse Land brauchte eine einheitliche Identität, und kultureller Fortschritt war überdies ein explizites sozialistisches Ziel. Staatliche Förderung ermöglichte die Karriere der weltberühmten Performance-Künstlerin Marina Abramović, staatliche Förderung brachte dem Animationsfilm »Surogat« von 1961 – dessen Soundtrack von Tomica Simović 2022 als Teil einer Compilation von Fox & His Friends neu aufgelegt wurde – einen Oscar ein und staatliche Förderung stellte das Fundament des von Vladan Radovanović 1972 gegründeten Elektronski Studio Radio Beograda, zu der Zeit eines der avanciertesten Studios für elektronische Musik der Welt.

Aufgrund der komplexen Label-Strukturen in der SFRJ – siehe den ersten Teil dieser Serie– erreichte jedoch nicht viel von der dort gemachten Musik den Mainstream, der sich eher für die »neu komponierte Volksmusik« begeisterte, die traditionelle Formen und zeitgenössischem Pop zum zuckersüßen Einheitsbrei vermischte, oder dem »jugoslawischen John Travolta Jugoslawiens«, Zdravko Čolić, zujubelte. Der 1973 geborene Ivković konnte die Entwicklungen der Avantgarde-Musik wie die von Radovanović jedoch im Radio mitverfolgen. »Es war wie die Entdeckung von Bowie oder das Konzert der Sex Pistols in Manchester«, sagt er heute über seine Entdeckungen. »Nur dass sich die Schockwellen dieser Ereignisse viel greifbarer anfühlten.«

»Disco war sowohl Ausdruck als auch Teil der ideologischen und kulturellen Entspannung, des verstärkten grenzüberschreitenden Reiseverkehrs und des privaten Unternehmertums.«

Marko Zubak

Diese Schockwellen wurden von verschiedenen Musikstilen losgetreten. Allen gemein war die Auseinandersetzung mit neuen technologischen Möglichkeiten. »Die späten 1970er- und frühen 1980er-Jahre waren vom Aufkommen bahnbrechender Instrumente und einem ungebrochenen kreativen Drang gekennzeichnet«, sagen Luka Novaković und Vanja Todorović, die auf dem Belgrader Label Discom sowohl Klassiker als auch fast vergessene Perlen aus dieser Zeit neu aufgelegt haben. »Musikschaffende wagten es, neue klangliche Wege zu beschreiten, und in Jugoslawien gedieh die Synthie-Bewegung im Underground als verborgenes Juwel eines künstlerischen Ausdrucks, der nach Anerkennung verlangte.« Dies geschah in einer Vielzahl unterschiedlicher Formen.

Disco etwa sei die »maßgebliche Manifestation der Explosion des Marktsozialismus« gewesen, schreibt Forscher Marko Zubak in »Made in Yugoslavia«. Obwohl dies mit einer Wirtschaftskrise zusammenfiel, »war Disco sowohl Ausdruck als auch Teil der ideologischen und kulturellen Entspannung, des verstärkten grenzüberschreitenden Reiseverkehrs und des privaten Unternehmertums.« Dies prägte die Musik auf der 2018 bei Fox & His Friends erschienenen Compilation Socialist Disco: Dancing Behind Yugoslavia’s Velvet Curtain 1977-1987. Željko Luketić merkt an, dass Disco queere Menschen oder Romanja anzog, obwohl sich einige Diskotheken in staatlichem Besitz befanden. Ähnlich wie im Westen wurde Disco verhöhnt, versinnbildlichte aber den unaufhaltsamen Fortschritt der Dinge.

Technologie und Kollektivismus

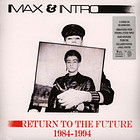

Socialist Disco vollzieht die Ankunft von elektronischen Instrumenten in der SFRJ in den 1980er-Jahren nach. Obwohl Studios wie das von Radio Belgrad – ab Mitte der 1980er-Jahre eine führende Kraft in der Computermusik – seltener Pop-Acts wie der New-Wave-Band Zana offenstanden, waren Synthesizer und andere Musikgeräte schwer zu kriegen. Geschichten wie des vormaligen Indeksi- und Korni-Grupa-Mitglieds Kornelije Kovač, der Ende der 1970er-Jahre in England lebte und den elektronischen Soundtrack für die Olympischen Winterspiele 1984 in Sarajevo komponierte, stellten die Ausnahme dar. Mythen wie die, dass Aldo Ivančić von Borghesia eine TR-808 Drum Machine nach Jugoslawien geschmuggelt haben soll, sind indes irreführend.

Das Problem war nicht ein repressiver Staat, der seiner Bevölkerung die Spielerei mit den Geräten aus dem kapitalistischen Westen verbieten wollte, sondern vielmehr finanzielle Zwänge in Form von Zöllen. »Wir haben alles geschmuggelt«, lacht Leri Ahel von Fox & His Friends. »Ich lebte eine Stunde von Italien entfernt und kaufte dort 15 bis 20 Platten auf einmal, einfach weil ich nicht für Importe draufzahlen wollte!« Das, fügt Vladimir Ivković hinzu, hat die Ausbreitung elektronischer Musik in der SFRJ ausgebremst – wenngleich nicht sehr lang. Todorović und Novaković von Discom weisen darauf hin, dass in der Musikszene einander geholfen wurde: »Man lieh einander Ausrüstung, spielte auf den Alben von anderen mit, nahm etwas in ihrem Heimstudio auf und revanchierte sich anschließend.«

»Einige spürten, dass die Party zu Ende ging, aber sie wollten es nicht wahrhaben«

Željko Luketić

Es überrascht nicht, dass in der Musikszene der SFRJ gemeinschaftliche Ansätze weit verbreitet waren. Regionale Kunst- und Musiksubkulturen waren, wie im Fall der Schwarzen Welle – einer Filmschule, die mit untypischen politischen Repressionen konfrontiert war – oder der Subkultur Novi Primitivizam in Sarajevo und der Makedonska Streljba mit Wurzeln in der mazedonischen Post-Punk-Szene, oftmals von einem kollektivistischen Geist geprägt. Das prominenteste Beispiel war sicherlich die von Laibach mitbegründete NSK. Doch auch NEP aus Zagreb, die mit der slowenischen Videosex-Sängerin Anja Rupel kollaborierte, florierte. Der Gemeinschaftsgeist sowie die – wie auch immer begrenzte – Verfügbarkeit neuer Produktionsmittel sorgten für eine weitere musikalische Diversifizierung.

Während New-Wave-Bands wie Film, Idoli oder Električni Orgazam und Synthie-Pop-Gruppen wie Videosex, Denis & Denis oder Du Du A bescheidene Erfolge feierten, schafften es auch Figuren wie der von der Berliner Schule inspirierte Komponist Miha Kralj, sich in kleinerem Rahmen einen Namen zu machen, derweil Data mit ihrem Nebenprojekt The Master Scratch Band Breakbeat-Musik und Hip-Hop in die SFRJ brachten. Zur gleichen Zeit breitete sich im Underground ein noch obskurerer Sound aus – die Art von düsterer elektronischer Musik, die auf der zehnteiligen, nur auf Vinyl erhältlichen Compilation-Reihe Ex Yu Electronica dokumentiert wurde, die zwischen 2010 und 2022 auf dem slowenischen Label Monofonika erschien.

In den 1980er-Jahren entstanden in der SFRJ wie überall anders auch dank Tape-Trading und Fanzine-Kultur alternative Infrastrukturen. Die Lo-Fi-Elektronik von Bands wie AutopsiA oder Rex Ilusivii war offensichtlich vom Industrial von Throbbing Gristle und Cabaret Voltaire inspiriert, schien aber eine spezifisch jugoslawische Erfahrung der 1980er-Jahre zum Ausdruck zu bringen. »Der erste je von Rex Ilusivii veröffentlichte Track hieß ›Zla Kob›, was schwer zu übersetzen ist«, sagt Ivković, der über sein Label Offen verschiedene Alben des prägenden Produzenten erstmals zugänglich gemacht hat, darunter »In the Moon Cage«. »Es ist der Ausdruck einer Vorahnung, etwas Unheilvollem – intuitives Wissen, ein schlechtes Omen.«

Als blockfreies Land wurde die SFRJ nicht dermaßen stark von den Ängsten des Kalten Krieges umgetrieben wie andere Länder, obwohl die brutale Reaktion sowjetischer Kräfte auf die Revolution von 1956 im benachbarten Ungarn sowie die Niederschlagung des Prager Frühlings ihre Spuren in der Bevölkerung hinterlassen hatten. Die Republik war jedoch sowieso nicht von äußeren Entwicklungen bedroht. Sie begann, innerlich zu zerfallen.

Krieg in Jugoslawien

Die SFRJ hatte bereits politische Krisen wie den Kroatischen Frühling der Jahre 1967 bis 1971 erlebt. Nach Titos Tod begannen nationalistische Strömungen anzuschwellen, und alte oder neue Feindseligkeiten kamen zwischen verschiedenen Gruppierungen auf. Der Anfang vom Ende? »Einige spürten, dass die Party zu Ende ging, aber sie wollten es nicht wahrhaben«, sagt Željko Luketić von Fox & His Friends. Als die Spannungen zwischen den Mitgliedsstaaten um 1990 zunahmen, ginge viele davon aus, dass schlimmstenfalls mit ähnlichen Entwicklungen wie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs oder der Auflösung der Tschechoslowakei zu rechnen war. »Ich war damals Soldat«, erzählt Luketićs Partner Leri Ahel. »Ich wollte den Militärdienst hinter mich bringen und hatte nicht mit Krieg gerechnet.«

Doch der Krieg kam, und nicht nur einer. Im Juni 1991 erklärten Kroatien und Slowenien ihre Unabhängigkeit. Zu diesem Zeitpunkt tobte der kroatische Unabhängigkeitskrieg bereits seit Monaten. Kurz darauf schickte die SFRJ ihre Truppen nach Slowenien, wo zehn Tage lang heftige Kämpfe stattfanden. Es folgten der Bosnienkrieg und das Massaker von Srebrenica, der Aufstand im Kosovo, der Kosovokrieg einschließlich der NATO-Bombardierung Serbiens, der Aufstand im Preševo-Tal und ein weiterer Aufstand in Mazedonien. Mehr als zehn Jahre lang bekämpften ehemalige Nachbar:innen einander, mit schrecklichen Konsequenzen: Ungefähr 140.000 Menschen verloren ihr Leben und die Region veränderte sich für immer. Die ehemalige SFRJ spaltete sich in den dunklen 1990er-Jahren mehr denn je.

Doch die Musik lief weiter. Ahel erinnert sich an Raves in unterirdischen Bunkern, die früher Tito gehörten, und Bücher wie Matthew Collins‘ Geschichte des serbischen Radiosenders B92, »This is Serbia Calling: Rock’n‘Roll Radio and Belgrade‘s Underground Resistance«, zeugen von musikalischem Widerstand angesichts von Krieg und Autoritarismus. Doch die gemeinsame Geschichte der ehemaligen SFRJ-Staaten wurde für viele zunehmend zu einem heiklen Thema. »In den 1990er Jahren war der Name Jugoslawien ein Schimpfwort«, sagt Luketić. Als er in den 2000er-Jahren begann, in seiner nächtlichen Sendung im kroatischen Radio 101 Musik aus dem ehemaligen Jugoslawien zu spielen, sei der Sound der gemeinsamen Vergangenheit noch einer »verbotenen Frucht« gleichgekommen.

Flaschenpost aus Atlantis

Viel ist seitdem passiert. »Die Menschen stellen ihre Gefühle gegenüber Jugoslawien wieder auf den Prüfstand«, sagt Željko Luketić. Nicht nur die in der SFRJ gemachte Musik erlebt ein Revival, sondern ebenso die gesamte Kultur und die bloße Existenz des Staats. Der Begriff »Jugonostalgie« wurde zum geflügelten Wort – je nachdem, wer es verwendet, meint es beleidigend oder aber als Ausdruck der Sehnsucht nach einem einzigartigen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Experiment im Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Was bedeutet es also, dass zahlreiche Reissues und Compilations sowie eine Flut von Bootlegs und dubiosen YouTube-Rips bei einem Publikum aus anderen Teilen der Welt Jugonostalgie auslösen, Menschen, von denen viele erst nach den jugoslawischen Kriegen geboren wurden?

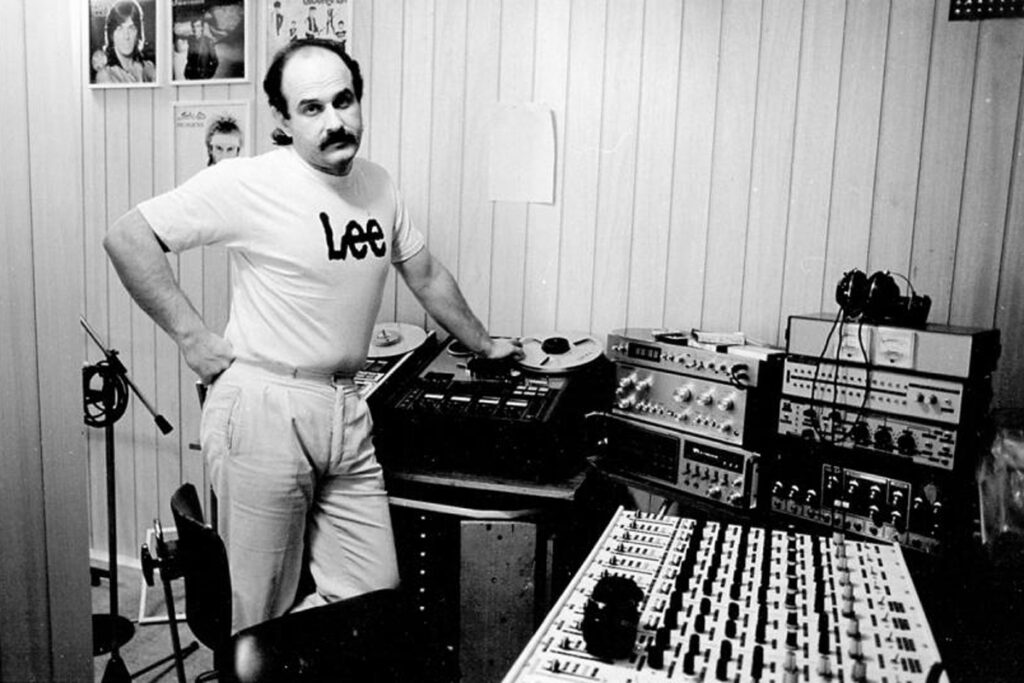

Yu Aerobic (Original Workout Music From Yugoslavia 1981-1984)

Return To The Future 1984-1994

Koncert Snp 1983

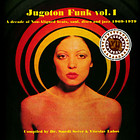

Jugoton Funk Vol.1 - A Decade Of Non-Aligned Beats, Soul, Disco And Jazz 1969-1979

Die Discom-Betreiber:innen bekräftigen ihren Einsatz für die positiven Aspekte der SFRJ und ihrer facettenreiche Musiklandschaft: »Es ist zutiefst bedauerlich, dass Jugoslawien ein so gewaltsames Ende fand. Aber es ist wichtig, zu erkennen, dass die von uns vertretenen Werte – genährt während der jahrzehntelangen Koexistenz verschiedener slawischer Nationen und Religionen – nicht der Auslöser für den Untergang des Landes waren«, sagen sie. Luketić bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das gewaltsame Ende der SFRJ heute ganz Europa als Lehre dienen kann. »Ich hoffe wirklich, dass die EU nicht auf dieselbe Weise auseinanderfällt«, sagt er. Vladimir Ivković teilt diese Ansicht: »Die Mechanismen des Zerfalls sind heute dieselben wie damals«, stellt er fest.

Der Rückblick auf die Geschichte der in der SFRJ entstandenen Musik sollte sich nicht allein auf Fremdnostalgie und geschichtlichen Exotismus beschränken. Der unglaubliche Reichtum an innovativen Klängen, die unter oft nicht immer idealen Bedingungen entstanden sind und die derzeit von Discom oder Fox & His Friends, Dark Entries und Offen sowie anderen Labels wiederveröffentlicht werden, erinnert an ein Land, das sich weder auf die Seite des kapitalistischen Westens noch auf die des sozialistischen Ostblocks stellen wollte. Die Musik kommt daher heute zu uns, wie Ivković es ausdrückt, »wie eine Flaschenpost aus Atlantis« – Signale einer anderen Welt, die einst möglich war.