Ein Gespenst geht in den vergangenen Jahren in der westlichen Musikwelt um – das Gespenst der Musik, die im real existierenden Sozialismus gemacht wurde. Gen-Z-TikTokers laden massenweise Diashows von eingeschneiten sozialistischen Plattenbauten in der ehemaligen UdSSR mit Molchat Domas »Судно« als Soundtrack hoch, während Deutschland 35 Jahre nach der Wiedervereinigung von Büchern über die Musikszene der DDR sowie von Wiederveröffentlichungen aus dieser Zeit nicht genug zu kriegen scheint. Währenddessen erlebt jugoslawische Musik ein ungleich stilleres, aber nachhaltiges Revival.

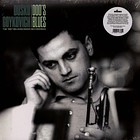

Während Bootleg-Labels Platte um Platte veröffentlichen und zwielichtige YouTube-Kanäle versuchen, ihrem Publikum verlangsamte Versionen von Synth-Pop-Songs als Underground-Nuggets zu verkaufen, tragen Compilation-Reihen wie Ex Yu Electronica, Reissues von Alben von Borghesia und anderen Synthie-Acts auf Dark Entries sowie die Aufarbeitung von Mitar Subotić a.k.a. Rex Ilusiviis Schaffen durch Vladimir Ivković mit seinem Label Offen weiter zum jugoslawischen Mythos bei. Labels wie Discom aus Belgrad und das kroatische Fox & His Friends graben noch tiefer in die Musikgeschichte eines Landes, das nicht mehr existiert.

Wovon reden wir aber, wenn wir über Jugoslawien sprechen? Verschiedene Quellen liefern unterschiedliche Definitionen des Begriffs. Das Konzept eines »Landes der Südslawen« lässt sich bis zum Aufkommen des Nationalismus im frühen 19. Jahrhundert zurückverfolgen und wurde vor dem Zweiten Weltkrieg in verschiedenen Formen verwirklicht. Heute wird die 1945 gegründete und 1992 offiziell aufgelöste Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ) am häufigsten mit diesem Namen in Verbindung gebracht. Manche würden indes wohl argumentieren, dass Jugoslawien in den 1990er-Jahren nur eine andere Form annahm und eine Art Jugoslawien mindestens bis Mitte der 2000er-Jahre weiter existierte.

»Wir sind mit Hollywood-Filmen und russischer Literatur aufgewachsen. Wir waren neugierige Zaungäste.«

Vladimir Ivkovic

Es ist also verständlich, wenn Außenstehende dem Thema mit Unsicherheit begegnen. Eines sollte aber klar sein: »Wir werden richtig sauer, wenn irgendwer vom Eisernen Vorhang spricht«, lacht Fox & His Friends-Mitbegründer Leri Ahel. Die SFRJ – bestehend aus Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Slowenien sowie den Provinzen Kosovo und Vojvodina – gehörte nie zur Sowjetunion. Stattdessen distanzierte sie sich unter der Herrschaft von Josip Broz, Tito genannt, 1948 von Joseph Stalins UdSSR – einer Zeit, in der das noch nicht bedeutete, das eigene Todesurteil zu unterschreiben.

Das wirkte sich ebenso stark auf die Kultur- und damit auch auf die Musiklandschaft der SFRJ aus, wie diese es ihrerseits widerspiegelte. Als Anführerin der blockfreien Bewegung blieb die SFRJ offen für Einflüsse aus der sozialistischen wie auch der kapitalistischen Welt. »Wir sind mit Hollywood-Filmen und russischer Literatur aufgewachsen«, sagt Vladimir Ivkovic. »Wir waren neugierige Zaungäste.« Obwohl sich die SFRJ unter der Herrschaft von Tito – ab 1974 »Präsident auf Lebenszeit« – für ein Einparteiensystem entschied und damit von einigen Quellen als nicht demokratisch beziehungsweise als Diktatur eingestuft wird, war sie weitaus liberaler als das Gros der anderen sozialistischen Länder.

Bürokratie statt Experimente: Die jugoslawischen Plattenlabels

Seit seiner Gründung im Jahr 1945 investierte der Staat massiv in die Kultur, um in der kulturell sehr diversen SFRJ »Einheit und Brüderlichkeit«, wie Tito sie forderte, zu garantieren. Die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede sowie die Sprachbarrieren zwischen den Bevölkerungen der Mitgliedsstaaten sollten durch Musik und andere Künste überbrückt werden. Dies geschah jedoch auf eine Art und Weise, die sich aufgrund des einzigartigen wirtschaftlichen Ansatzes der Republik – auch als »Marktsozialismus« bezeichnet – vom Rest der Welt unterschied. Die Musiklabels befanden sich in staatlichem Besitz, wurden aber wie private Unternehmen geführt. »Sie agierten, als wären sie Teil einer kapitalistischen Wirtschaft«, sagt Ahels Partner Željko Luketić.

So auch Elektroton, das 1937 gegründet und 1947 in Jugoton umbenannt wurde. Das in Zagreb ansässige Unternehmen wurde zum größten Akteur auf dem jugoslawischen Markt und verfügte über ein großes Presswerk sowie eine Vertriebsinfrastruktur, auf die auch andere große Plattenfirmen aus den verschiedenen Mitgliedsstaaten wie PGP RTB in Belgrad oder RTV Ljubljana zurückgreifen mussten. Die jugoslawische Musikindustrie, die Estrada, lässt sich wohl am besten als öffentliches Oligopol charakterisieren: einige wenige, in der Theorie staatliche Unternehmen, kontrollierten praktisch einen freien Markt. Das wirkt bis heute nach.

»Es hätte kein New Wave und keine elektronische oder Underground-Musik gegeben, wenn sich Volksmusik nicht gut verkauft hätte.«

Željko Luketić

Labels wie Fox & His Friends und Discom etwa haben professionell produzierte und aufgenommene Musik veröffentlicht, die nie an die Öffentlichkeit gelangte, weil sie als zu schwer verkäuflich angesehen wurde. Beispiele dafür sind Nenad Vilovićs elektronisches Prog-Album Prizma, das er 1985 im Alleingang aufnahm und das von Jugoton abgelehnt wurde, wie auch die Geschichte des Synth-Pop-Duos Oskarova Fobija, das angeblich von einem Label abgelehnt wurde, weil es den bereits unter Vertrag stehenden Videosex zu ähnlich klang. »Zahlreiche außergewöhnliche Werke blieben aufgrund der Gleichgültigkeit der staatlichen Labels unentdeckt«, sagen Vanja Todorović und Luka Novaković, die 2024 eine Oskarova-Fobija-Compilation herausbrachten.

Nach Ansicht der Discom-Betreibenden erstickte die Bürokratie die Kreativität: »Die Labels waren angeblich öffentliche Institutionen, doch ihre Gleichgültigkeit gegenüber Experimenten unterdrückte das künstlerische Potenzial.« Für viele Musikschaffende war es kaum möglich, sich auf einem oft von einem einzigen Unternehmen beherrschten Binnenmarkt zu etablieren. Luketić, der zu jugoslawischer Kultur- und Musikgeschichte forscht, weist darauf hin, dass selbst kleinere Labels wie Suzy aus Zagreb oder das bosnische Diskos nach westlichen Maßstäben nicht als Indies gelten würden. Doch das Prinzip der »Selbstverwaltung« machte Ein-Mann-Betriebe wie Alta möglich. »Die Forschung zieht die Unterscheidung zwischen ›kleineren und größeren‹ Labels vor«, sagt er.

»Die jugoslawische Musikindustrie war sehr gut aufgestellt, wir kamen an Platten von Kraftwerk, Tangerine Dream oder sogar Cabaret Voltaire heran«, sagt Vladimir Ivković. »Aber ein Prophet im eigenen Land zu sein – das hat sich nicht wirklich ausgezahlt.« Das heißt allerdings nicht, dass keine Innovation stattfand – im Gegenteil. Die staatliche Finanzierung von Kulturzentren und Radiosendern ermöglichte es unkonventionellen Künstler:innen, Platten in kleiner Stückzahl zu veröffentlichen. Ein Beispiel dafür ist die in Belgrad ansässige Galerija SKC, die eine Schallplatte von Marina Abramović sowie frühes Material der Sound-Poetry-Künstlerin Katalin Ladik veröffentlichte. Auch das erste Album von Rex Ilusivii wurde über einen Radiosender in Novi Sad veröffentlicht.

Ladies & Gentlemen: Das Schundkomitee

Die jugoslawische Musikindustrie war eine gut geölte Maschine, die all dem zum Trotz musikalische Vielfalt beförderte. Große Labels wie Jugoton nutzten das Geld, das sie mit ihren Bestsellern – zumeist Volksmusik – verdienten, um kleinere Projekte zu finanzieren, was in Luketićs Worten eine »Marktsymbiose« schuf. »Es hätte kein New Wave und keine elektronische oder Underground-Musik gegeben, wenn sich Volksmusik nicht gut verkauft hätte.« Punk- und New-Wave-Compilations wie Novi Punk Val oder Artistička radna akcija wurden von staatlichen Labels wie ZKP RTLJ und Jugoton veröffentlicht. »Sie waren allerdings ziemlich zahm«, bemerkt Željko Luketić. »Da die Labels Platten verkaufen wollten, mussten alle ein paar Regeln befolgen.« Es handelte sich um ungeschriebene Gesetze.

Obwohl Musikschaffende nur selten Repressionen ausgesetzt waren – eine Ausnahme wird im zweiten Teil dieser Serie zum Thema –, war die jugoslawische Kulturlandschaft keiner direkten Zensur ausgesetzt. Vielmehr wurde der öffentliche Diskurs mehr oder weniger durch den Markt reguliert. Bereits in den 1950er-Jahren entstand eine vielfältige Medienindustrie, die Zeitschriften, Radio und später auch das Fernsehen umfasste. Die Medien übten einen großen Einfluss auf die kulturelle Produktion der SFRJ aus. Jugendzeitschriften wie Polet, die ab 1967 erschien, konnten über den Erfolg oder Misserfolg von Künstler:innen entscheiden. »Nach zwei oder drei schlechten Kritiken sprangen andere auf den Zug auf. Dann war’s das mit der Karriere«, erklärt Leri Ahel von Fox & His Friends.

»Ein Prophet im eigenen Land zu sein – das hat sich nicht wirklich ausgezahlt.«

Vladimir Ivkovic

Nach unten zu treten, war das eine. Etwas anderes war es, der Obrigkeit entgegenzutreten. Ausdrückliche Kritik am Sozialismus, an Anführer Tito oder am gesellschaftlichen und politischen Status quo war unerwünscht. In der Musikwelt nutzten die Labels ihre Machtposition, um alles, was als subversiv oder umstritten gelten könnte, vor der Veröffentlichung abzumildern, um keine Probleme mit den Behörden zu bekommen. Im Laufe der Zeit bedienten sich jugoslawische Musikschaffende daher der Ironie als Strategie, um diese Marktzensur zu umgehen. Sie griffen auf indirekte Anspielungen oder Gesten der Überaffirmation zurück, um ihren Standpunkt zu verdeutlichen, brachten ihren Unmut über den Zustand des Landes und dessen Anführer aber selten offen zum Ausdruck.

Mit der Einführung des sogenannten Schundkomitees in den frühen 1970er-Jahren verstärkte der Staat jedoch seinen Einfluss auf die Musikproduktion. Die Musik wurde nicht direkt zensiert, doch Platten, die als zu kitschig oder kulturell minderwertig galten, wurden mit einer hohen Steuer belegt. »Klassische Musik zum Beispiel war davon ausgenommen, sodass die Platten viel billiger waren als die, die zu Schund erklärt wurden«, berichtet Luketić. Das Komitee kam zwar einem repressiven Instrument gleich, die Steuer kam allerdings denjenigen zugute, die – zumindest in den Ohren der Behörden – einwandfreie Musik machten: Sie konnten ihre Platten zu einem niedrigeren Preis als die Konkurrenz anbieten.

Die Genese des jugoslawischen John Travolta

Ein Paradebeispiel für die Auswirkungen dieser Mechanik war die narodna muzika, die Volksmusik, die den Musikmarkt dominierte. Alle Arten von »ethnischer«, also traditioneller Folklore wurden hoch geschätzt und waren steuerfrei, während die »neu komponierte Volksmusik«, die in den 1960er Jahren als Mischung aus Pop oder Schlager und traditionellen Formen entstand und sich großer Beliebtheit erfreute, stark besteuert wurde. Ihre wachsende Popularität war die direkte Folge oder aber das Spiegelbild der erstarkenden jugoslawischen Konsumkultur. »Sie ging mit modischen Frisuren und modischer Kleidung einher und versuchte, modern zu klingen – doch sie war alles andere als das«, sagt Luketić über die Musik und die von ihr vermittelte Botschaft.

Im Allgemeinen war die jugoslawische Kulturproduktion einerseits regional verwurzelt und andererseits von der Musik des kapitalistischen Westens sowie des Ostblocks beeinflusst. Labels wie Jugoton schlossen schon früh Lizenzverträge mit internationalen Plattenfirmen ab, was auch bedeutete, dass die jugoslawische Kultur in ständigem Dialog mit dem westlichen Pop-Mainstream stand. »Wusstest du, dass die BBC Frankie Goes To Hollywoods ›Relax‹ nicht im Radio spielen wollte?«, fragt Leri Ahel in Anspielung auf den wohl eindeutigsten Song über schwulen Sex, der jemals zum Welt-Hit wurde. »In Jugoslawien lief er rauf und runter! Wir haben ihn sogar im Schulchor gesungen – da war ich zehn Jahre alt.«

»In Jugoslawien lief [»Relax« von Frankie Goes To Hollywood] rauf und runter! Wir haben ihn sogar im Schulchor gesungen – da war ich zehn Jahre alt.«

Željko Luketić

In den 1960er- und 1970er-Jahren zog die Republik Tourismus an und schickte ebenso sogenannte Gastarbeiter:innen in die BRD wie Sänger:innen zu den Schlagerfestspielen der DDR in Dresden. Jugoslawische Künstler:innen nahmen in der Hoffnung, im Ausland Hits zu landen, ihre Lieder in verschiedenen Sprachen auf – Deutsch, Schwedisch, Japanisch und so weiter. Der Sänger Ivo Robić wurde sogar in der BRD populär und Karlo Metikoš begann seine Karriere in Frankreich unter dem Pseudonym Matt Collins, derweil viele internationale Bands wiederum in der SFRJ auf Tournee gingen. Die Bevölkerung verfügte also über ein vielfältiges Musikangebot, die Jugend kam unter den Einfluss der neuesten Musikrichtungen.

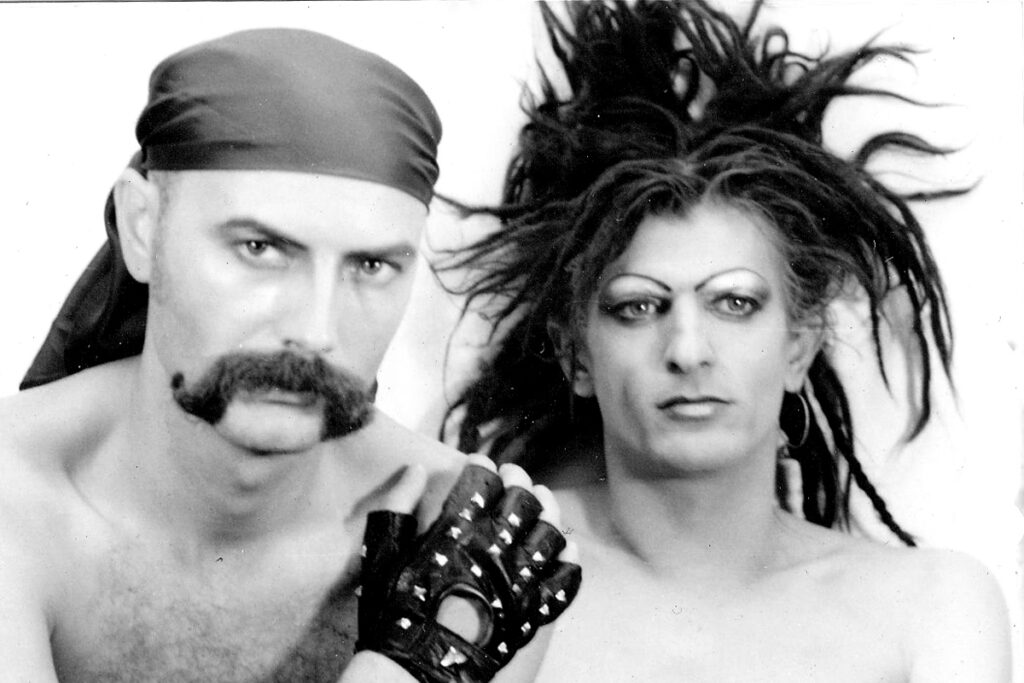

Der stetige, multilaterale Austausch befeuerte in der Frühphase der SFRJ verschiedene musikalische Trends. Jazz, Rock’n’Roll, Beat, Funk, die Musik und Ästhetik der Hippie-Bewegung, Disco und Punk etwa wurden von jugoslawischen Musikschaffenden adaptiert. Immer mehr Stars wie Đorđe Marjanović oder Zdravko Čolić – der in Deutschland mit Ralph Siegel Platten produzierte und als »jugoslawischer John Travolta« bekannt wurde – kamen auf, und es entstanden spezifisch jugoslawische Adaptionen populärer Genres. Ju-Rock florierte und der Komponist Tomislav Simović, der die Musik für den Oscar-prämierten Animationsfilm »Der Ersatz« von 1961 schrieb, wurde über die Grenzen der SFRJ hinaus bekannt.

Liberalismus und beginnender Zerfall: die 80er

Bis in die späten 1970er-Jahre erlebte die SFRJ ein wirtschaftliches Auf und Ab ebenso wie Zeiten gesellschaftlicher Umwälzungen. Der im Vergleich zu den meisten anderen sozialistischen Ländern weitaus liberalere Staat förderte den Aufbau einer einzigartigen Musikindustrie, die sich zwar an die herrschende Ideologie hielt, sich aber wirtschaftlich weit von den sozialistischen Grundsätzen entfernte, für die sie einstand. Ihre Zentralisierung mündete sowohl in einem Starsystem wie auch den nivellierenden Effekten der Popkultur, die auch die westlichen kapitalistischen Gesellschaften prägten. Sie diente jedoch ebenso als Nährboden für innovative Ideen, die entweder im Rahmen des Systems oder, als dies dank des technologischen Fortschritts möglich wurde, außerhalb desselben realisiert wurden.

The Zagreb School Of Animated Film

Time

Doo's Blues The 1967 Belgian Radio Recordings

Water Angels

Tito starb am 4. Mai 1980. Sein Tod läutete ein Jahrzehnt ein, das durch einen inhärenten Dualismus gekennzeichnet war: Das kulturelle Leben in der SFRJ wurde zwar noch liberaler, doch begann die Föderation im selben Zug zu zerfallen. Die 1980er-Jahre waren im Guten wie im Schlechten das aufregendste Jahrzehnt in der Geschichte Jugoslawiens – auch in musikalischer Hinsicht.