Nicht alle Revolutionen fallen kurz und hitzig aus – manche Umwälzungen laufen leise und subtil ab. Die von Pauline Oliveros angestoßene war so eine. Meistens zumindest. Denn so sehr die Komponistin, Musikerin, Theoretikerin und Dozentin für Avantgarde-Musik das genaue Hinhören, die Kontemplation von jedem noch so stillen und nebensächlich scheinendem Ton predigte und auch wenn sie auf den ersten Blick inwendig wirkende Konzepte von »Deep Listening« und »Sonic Meditation« prägte: Ihr ging es bei ihrer Arbeit in und über Musik dezidiert um Fragen der Gemeinschaft, des Miteinanders und bisweilen also um politische Aspekte. Die Ende 2016 verstorbene Oliveros war nicht nur Pionierin der Tape-Musik, Ideengeberin bei der Entwicklung früher Synthesizer-Systeme, Akkordeon-Innovatorin und -Improvisatorin, Vorreiterin feministischer Interventionen in einer zutiefst männlich geprägten Musikwelt und Produzentin einer stattlichen Diskografie. Vor allem sollte sie auch als freundliche, aber bestimmte Umstürzlerin in Erinnerung bleiben, die immer wieder den Status quo infrage stellte.

Pauline Oliveros wird am 30. Mai 1932 in Texas geboren. Der Vater ist abwesend, das Haus mit Musik erfüllt – ihre Mutter und Großmutter geben beruflich Klavierunterricht. Der Funke springt über und mit neun Jahren schnallt sich Oliveros erstmals ein Akkordeon um. In den 1940er-Jahren ist das Instrument populär und findet dementsprechend in Kontexten Verwendung, die augenscheinlich nichts mit der avantgardistischen Musik zu tun haben, die sie im Laufe ihrer Karriere damit machen soll: als Teenager spielt sie etwa als Mitglied eines 100-köpfigen Ensembles bei Rodeos auf. Sie lernt noch weitere Instrumente – Klavier, Geige, Tuba – und saugt alle Musik auf, die sie nur in die Finger bekommen kann, oder besser gesagt, die das heimische Radio in ihr Zimmer liefert. Wobei sie sich eben nicht ausschließlich für klassische Musik, Pop oder Jazz interessiert, sondern auch das Rauschen und Fiepsen des Geräts als solchem, all die klanglichen Nebenprodukte der Technologie. Das, was sonst bestenfalls ignoriert wird. Dem zu lauschen soll eines der Leitmotive ihres späteren Schaffens werden.

Die Entdeckung des Nebensächlichen

Dass Pauline Oliveros Komponistin werden wird, ist ihr bereits im Alter von 16 Jahren klar. Als Musikerin spielt sie zwar klassische und populäre Musik in Ensembles und Orchestern, das allerdings reicht ihr nicht. »Im Grunde war ich immer eine Eigenbrötlerin«, sagte sie dazu in einem späten Interview. Das zeigt sich auch bald nach dem Schulabschluss. Im Jahr 1949 schreibt sie sich in der Moores School of Music in Houston ein und wechselt fünf Jahre später ans San Francisco State College. Dort geht sie bei Robert Erickson in die Lehre, der sie zur Improvisation ermutigt – eine Praxis, die sie mit ihren Kommilitonen Terry Riley und Loren Rush aufnimmt. »Wir haben gemeinsam frei improvisiert, als das abgesehen von Ornette Coleman und Cecil Taylor noch niemand sonst tat«, erinnerte sie sich.

Oliveros beschränkt sich aber nicht allein auf akustische Experimente mit anderen und wird zur außerschulischen Autodidaktin in Sachen Klangforschung. Ihr erstes Aufnahmegerät hatte sie noch als Teenagerin von ihrer Mutter geschenkt bekommen, im Jahr 1953 legt sie sich einen Tape-Recorder zu. Sie nimmt den Sound des Alltags auf und hört ihn sich wieder und wieder an – als eine Art Hausaufgabe für sich selbst, als Schärfung ihres Bewusstseins für all die Geräusche, die ihr beim ersten Hören nicht aufgefallen waren. Noch bevor sie in Kontakt mit ihrem späteren Freund John Cage kommt und dessen bahnbrechende Komposition »4′33″« kennenlernt, entdeckt sie für sich, dass reine Stille nicht existiert und das menschliche Hirn nur eben das ausblendet, was als unwichtig eingeordnet wird. Ihre gesamte weitere Karriere soll auf dem Wunsch aufbauen, das vermeintlich Nebensächliche wieder ins Zentrum zu rücken.

Wobei sie sich eben nicht ausschließlich für klassische Musik, Pop oder Jazz interessiert, sondern auch das Rauschen und Fiepsen des Geräts als solchem, all die klanglichen Nebenprodukte der Technologie. Das, was sonst bestenfalls ignoriert wird.

Zugleich interessiert sie sich weiterhin für die Arbeit mit Tape und beginnt sich nach Ende ihres Studiums im Jahr 1956 vermehrt auf elektronische Experimente zu konzentrieren. Ihren ersten Erfolg kann sie im Jahr 1962 allerdings mit einer ungewöhnlichen Komposition für Stimme verzeichnen, die György Ligeti wohl zu ähnlich gelagerten Experimenten in den Folgejahren inspirierte – er sitzt in der Jury des Gaudeamus International Composers Award, den sie für das Stück »Sound Patterns« erhält. Statt wie konventionell mit einem Text zu arbeiten, singt ein gemischter Chor phonetische Klänge wie Shhhs und Ks, dazu gesellen sich Zungenschnalzen und andere Mundgeräusche. Das Ergebnis erinnert an die elektronische Musik, mit der sich Oliveros zeitgleich in Stücken wie »Time Perspectives« befasst. Für diese frühen Experimente mit elektronischer Musik in den USA schafft sie als frühes Mitglied und späterer Direktorin des San Francisco Tape Music Center mit anderen wie etwa Morton Subotnick eine alternative Plattform, in der unter anderem die konzeptuellen Grundlagen für die Entwicklung des Buchla-Synthesizers gelegt werden.

Gegen die Konventionen

Oliveros schließt zu dieser Zeit viele Freundschaften mit anderen Komponisten, die sie – wie etwa das spätere Deep-Listening-Band-Mitglied Stuart Dempster – lange begleiten sollen. Sie fühlt sich offensichtlich von ihren Kollegen respektiert, kollaboriert auch über die Arbeit im SFTMC hinaus mit ihnen zusammen und spielt etwa bei der Uraufführung von Terry Rileys Minimal-Meisterwerk »In C« das Akkordeon. Doch bekommt sie immer wieder zu spüren, dass sie als Frau – zudem noch eine offen lesbisch lebende – allein auf weiter Flur ist und nicht alle sie akzeptieren. Alvin Lucier erinnert sich mit Jahrzehnten Abstand an sein erstes Treffen mit Oliveros im Jahr 1965, die auf im Rahmen eines Konzerts ein David Tudor gewidmetes Stück aufführte. »Während ihres Stücks begann ein Typ im Publikum aus Protest zu schreien, woraufhin sie einfach die Lautstärke hochregelte und ihn so zum Verstummen brachte.«

Es ist nicht die einzige musikalische Intervention Oliveros‘ gegen Machismus: Ihr im selben Jahr entstandenes Stück »Bye Bye Butterfly« verabschiedet sich, in ihren Worten, »nicht nur von der Musik des 19. Jahrhunderts, sondern ebenso vom System der vornehmen Sittlichkeit dieser Zeit und der dazugehörigen, institutionalisierten Unterdrückung des weiblichen Geschlechts.« Für das Stück arbeitet sie mit Passagen einer Arie aus Giacomo Puccinis »Madame Butterfly«, Oszillatoren und anderer Hardware. Das Resultat ist im Grunde eine frühe Form von Noise-Musik, die in Echtzeit entsteht und auf eine Vorform von Sampling zurückgreift, einen Plattenspieler einsetzt, bevor der Begriff Turntablism überhaupt existierte. Illbient avant la lettre, vielleicht, in jedem Fall ein innovativer Bruch mit den musikalischen und gesellschaftlichen Konventionen, die sie damit kritisieren will.

Dass Oliveros einen Zusammenhang zwischen der Vorherrschaft obsoleter Qualitätskriterien für komponierte Musik und der Marginalisierung von Frauen in der US-amerikanischen Gesellschaft im Gesamten sowie der Musikwelt im Speziellen erkennt, beweist auch ihr bahnbrechendes Essay »And Don’t Call Them ›Lady‹ Composers« aus dem Jahr 1970. »Frauen wurde beigebracht, alle Aktivitäten außerhalb des Haushalts als unweiblich zu ächten, genauso wie Männern eingetrichtert wurde, jede Form von Hausarbeit zu verachten«, heißt es darin. In diesen Zeilen schwingen einige Grundsätze der marxistisch inspirierten zweiten Welle des Feminismus mit, die das Persönliche zum Politischen ernannte. Zugleich jedoch plädiert der Text aber auch für ein Umdenken und mehr Offenheit in Bezug auf zeitgenössische Musik, mehr Inklusivität nicht nur hinsichtlich der Geschlechterverhältnisse hinter und auf der Bühne, sondern genauso des Publikums.

Rückzug – und doch keine Flucht

Oliveros ist zu dieser Zeit bereits Direktorin am Center for Music Experiment an der University of California in San Diego und trifft dort auf Lester Ingber, Wissenschaftler im Bereich der Theoretischen Physik – und Karate-Meister. Die beiden kollaborieren auf verschiedenen Ebenen. Oliveros erlangt selbst einen schwarzen Gürtel in der japanischen Kampfsportart und beginnt bald, sich auch für Tai Chi zu interessieren. Es verwundert daher nicht, dass die sensorische Wahrnehmung und körperliche Aspekte des Hörens und Machens von Musik in den Folgejahren immer mehr in den Fokus ihrer Arbeit rücken. Die späten 1960er-Jahre markieren allerdings auch eine Zeit, in der sie als Performerin seltener in Erscheinung tritt. Angefangen mit dem Attentat auf John F. Kennedy bis hin zum Vietnamkrieg und den weitreichenden Protesten dagegen spürt Oliveros »die Unruhe der Zeit«, wie sie später sagen sollte. »Ich fing an, mich zurückzuziehen. Ich wollte keine Konzerte spielen. Ich wandte mich nach innen. «

Doch macht sie selbst das inwendige Hören zu einer sozialen Praxis. Sie startet im Jahr 1969 mit anderen Frauen eine Gruppe, die sich später den Namen ♀ Ensemble geben sollte, und das praktizierte, was Oliveros selbst als »Sonic Meditations« bezeichnete. Die Übungen basieren auf von ihr verfassten Textkompositionen, die bisweilen kaum mehr als ein paar zuerst esoterisch anmutende Anweisungen enthalten. »Take a walk at night. Walk so silently that the bottoms of your feet become ears«, lautet beispielsweise eine von ihnen. Derweil die Auseinandersetzung mit meditativen Praktiken in der Rezeption meistens in den Vordergrund gestellt wird und Oliveros‘ Definition von Musik als »heilender Kraft« aus heutiger Perspektive an Mindfulness-Rhetorik erinnern mag, sind die Sonic Meditations weniger auf Transzendenz als vielmehr auf die Materie ausgerichtet – sie sind nicht etwa als Flucht vor der Welt, sondern zur Wahrnehmungssteigerung in ihr und den sozialen Gefügen darin gegenüber angelegt.

»Deep Listening« ist nicht nur ein Wortspiel der für ihren bisweilen absurden und doch herzlichen Humor bekannten Oliveros, das die unterirdische Aufnahmesituation beschreibt. Es wird auch zu einer handfesten Philosophie.

»Das Universum improvisiert«, sagte Oliveros einmal, und nach und nach beginnt sie über die 1970er- und insbesondere die 1980er-Jahre in ihrer musikalischen Praxis zur Improvisation zurückzukehren und dabei Umgebungsklänge zu integrieren. Als sie beispielsweise einem Konzert in einer Kirche allein auf dem Akkordeon spielt, heulen nach den ersten drei Vierteln des Sets draußen Feuerwehrsirenen auf. Sie passt ihr Spiel den durch das Kirchenschiff schallenden Heultönen an und muss danach ihrem Publikum erklären, dass nichts davon geplant war. So wie die Sonic Meditations als körperliche und gleichermaßen gemeinschaftliche Übungen zu verstehen waren, so tritt sie als Performerin sukzessive in den Dialog mit der Welt um sie herum.

Deep Listening – It’s for Anyone!

Dieser Dialog intensiviert sich in einem graduellen Prozess, der seinen Anfang mit ihrem Umzug nach Upstate New York und ihrem – einstwilligen – Abschied von der Hochschulwelt findet, auf den mit der Pauline Oliveros Foundation die Gründung einer Art para-akademischen, für alle Kunstformen offenen Institution folgt. »Ich sehe sie aber nicht als Universität an«, unterstrich sie im Nachhinein. »Sondern als Gemeinschaft.« Es ist also nur folgerichtig, dass ihr Arbeitsalltag trotz einiger eigenständigen Veröffentlichungen in den 1980er-Jahren weiterhin von Kollaborationen geprägt ist. In der Schriftstellerin Ione findet sie nicht nur eine kreative Verbündete, mit der sie das Musiktheater neu denken soll, sondern ebenso eine Partnerin auf Lebenszeit. Und dann schließlich steigt sie gemeinsam mit ihrem alten Studienfreund Stuart Dempster und Peter »Panaiotis« Ward im Oktober 1988 in eine Zisterne hinab, um gemeinsam die 45-sekündige Nachhallzeit der unterirdischen Räumlichkeiten für gemeinsame Improvisationen auszunutzen.

Besser gesagt: Und um zuzuhören – statt nur zu hören. So zumindest könnte sich der Titel des dabei entstandenen bahnbrechenden Albums mit bearbeiteten Aufnahmen aus den Sessions der erklären lassen: »Deep Listening« ist nicht nur ein Wortspiel der für ihren bisweilen absurden und doch herzlichen Humor bekannten Oliveros, das die unterirdische Aufnahmesituation beschreibt. Es wird auch zu einer handfesten Philosophie. Den Grundstein dafür hatten bereits ihre ersten Tape-Experimente Anfang der 1950er-Jahre gelegt, zusammenfassen lässt sich das dahinterstehende Konzept auf viele verschiedene Arten. Die einfachste wäre wohl, den Unterschied zwischen hearing und listening, dem bloßen unbewussten Hören und dem bewussten Zuhören zum Ausgangspunkt zu nehmen. Wobei die im Jahr 1991 von Oliveros initiierten Deep Listening Retreats umso mehr zeigen, dass dies eben nicht als knochentrockene akademische Theorie, sondern als lebendige soziale Praxis gedacht war. Es ist eine, die auf die Inklusion setzt. Auf die Frage hin, an wen sich die Veranstaltungen denn richten würden, entgegnete sie knapp: »It’s for anyone!«

Related reviews

Pauline Oliveros

Accordion & Voice

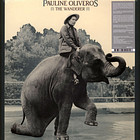

Pauline Oliveros

The Wanderer

Pauline Oliveros, Stuart Dempster, Panaiotis

Deep Listening

Pauline Oliveros + Musiques Nouvelles

Four Meditations / Sound Geometries

Pauline Oliveros‘ musikalisches Schaffen ist deshalb nicht von sozialen und auch politischen Fragen zu entkoppeln. Bis an ihr Lebensende war sie innerhalb und außerhalb von Hochschulen als Lehrerin, als künstlerische Kollaborateurin und Komponistin, vor allem aber als Ermöglicherin aktiv: Sie brachte Menschen zusammen und ihnen bei, nicht nur auf die Welt um sie herum, sondern auch einander zuzuhören. Sie strebte nicht nur eine Demokratisierung des Gehörten, sondern auch der (Zu-)Hörenden an. Das schließlich war der Kern ihrer leisen, subtilen Revolution: Sie verschob sachte den Fokus von einem männlich kodierten Geniekult und den eingerosteten Strukturen hochkultureller und akademischer Musik hin zu aktiven Hör- und Musikpraktiken, öffnete die Tore avantgardistischer Ideen für ein breiteres Publikum – und nicht manchen Menschen darunter unwiderruflich die Ohren für all das, was ihnen bisher entgangen war.